![]() 最終更新日:2026年1月15日

最終更新日:2026年1月15日![]()

![]()

|

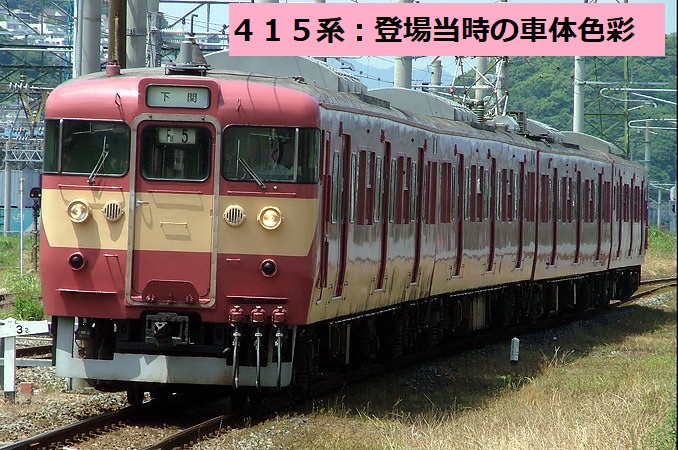

※415系:交直流型近郊電車(JR九州)

|

|

製造年:1971年

~1991年 |

編成規模:

JR九州58両 |

受賞経歴:1962年に鐡道友の会よりローレル賞受賞

(401系・421系) |

配置会社:JR九州

(2025年現在) |

|

最高運転速度

|

100km

|

主電動機(モーター):MT54D直流整流電動機

|

集電(パンタブラフ):菱形

|

|

主な運用路線

|

(2021年3月で引退)JR西日本:七尾線、IRいしかわ鉄道線

JR九州:山陽本線、鹿児島本線、日豊本線、長崎本線、佐世保線 |

||

|

【解説】

|

開発の経緯と現在:国鉄初のカルダン駆動方式で両開き3ドア構造の電車で、電化方式の異なる区間への直通が可能なように

車上で切換えする電車として開発されました。1961年に50hz用の401系、60hz用の421系が登場しました。 当時は、50/60hz両用の切替技術が確立されていませんでした。 401・421系は、交直切換え対応が50/60hzの違い以外は性能は同一で、MT46モーター(100kw)を搭載していました。 先頭の運転台は、153系の初期型と同様の低運転台でした。401系は100両、421系は92両が製造されました。 401・421系は、1961年から1966年まで製造され、その後、MT54モーター(120kw)にパワーアップした403・423系が 主な投入線区は、首都圏の常磐線地域、山陽・北九州地域で、常磐線は取手~藤代間、山陽本線では、下関~門司間の関門トンネルの 門司駅手前に交直の切換えセクションがあり、列車の頻度も頻繁なためです。 401・403・421・423系は2008年までに廃車され現存していません。 (当時の大阪~青森間を約13時間で結んでいた485系特急「白鳥」は、上記切換え運用がありました。) 将来の車両の転配属を考慮しての製造でした。常磐線の勝田電車区と鹿児島本線の南福岡電車区に配置。 座席は、セミクロススシートで窓は2段窓、後の1974年製造からは、ユニット窓になっています。座席のサイズを改善したタイプも登場。 また、冷房装置の取り付けも随時実施され、1986年製造から211系に似た車体(ステンレス鋼)の1500番台が製造され、シートもロングシート となりました。(トイレ対向部はクロスシート) 113系を415系へ改造:1991年に七尾線が和倉温泉駅まで直流電化され、その区間(金沢~和倉温泉)を直通する近郊型として 113系を交直両用の415系へと改造されました。同時に北近畿地区を運転していた485系電車を直流化改造することもあり その切換え装置を113系に転用することで実現しました。運用する線区は、短編成であることからモーター付きの先頭車両クモハ形式が 415系で初めて登場しました。改造は吹田工場で実施され、45両が改造されました。(415系800番台) 大量着席先頭車415-1901の登場:試験的に常磐線に2階建ての先頭車両が1991年に登場。1両だけが常磐線の編成に投入されました。 (クハ415-1901) 基本的に上野~勝田間で、朝の上りと夕方の下りは停車駅の少ない通勤快速に、朝の下りはラッシュ後に 配置は、JR九州の南福岡車両区のみです。 国鉄タイプのMT54モーターの走行音が聞けるのもあと僅かです!! 他の転換式クロスシートやセミクロスシートの車両については、座席のご紹介をご覧ください。 転換式クロスシートの装備はありません。セミクロスシートとロングシートの座席は改良され、乗り心地は良好です。 |

||

| 【画像解説】 ①登場当時の編成 ②800番台編成(西日本) ③1500番台編成(九州) ④2階建て編成(東日本) ⑤セミクロスシート座席 ⑥改良シート(西日本) ⑦改良シート(九州) ⑧ロングシート |

① ② ② ③ ③ ④ ④ ⑤  ⑥ ⑥ ⑦ ⑦ ⑧ ⑧ |

||