開発の経緯など:1960年代の高度成長期において夜行列車の輸送力増強で車両の運用が夜間に限られる客車列車の車両基地

に滞留する本数が増加し、車両基地の容量に限界があり、かつ客車列車を牽引する機関車の交換での時間のロスなど

それらの問題を解決するため、夜は寝台列車、昼は昼行列車としての運用が可能な車両として登場したのが583系です。

1967年10月から581系として、直流1500Vと交流60hz2万Vの区間で、寝台特急「月光」、昼行特急「みどり」としてデビューしました。

1968年10月の東北本線全線電化開業に、直流1500Vと交流50hz/60hz2万V区間で走行可能な583系が登場しました。

車両の特徴:先頭車両は貫通タイプで、車両側面の行先表示は、481系と同様の自動巻取り式の電動方向幕を採用。

なお、この先頭車両の貫通タイプはその後の183系、381系 、485系、489系にも継承されていきました。

、485系、489系にも継承されていきました。

1両当たり21m、幅2.95m、高さ4.82mと3段寝台を構成できる車両限界ギリギリのサイズです。

車両形式は下記です。

クハネ581:先頭車の3段寝台(1970年以降はクハネ583)

クハネ583:先頭車の3段寝台(クハネ581の定員増加タイプ)

モハネ581・580:2両で電動ユニットを組む中間電動車(1968年以降はモハネ583・582)

モハネ583・582:2両で電動ユニットを組む中間電動車

サハネ581:中間のモーターなしの3段寝台

サロネ581:中間のモーターなしのA寝台(1985年にサハネ581から改造、「きたぐに」のみ使用)

サロ581:中間のモーターなしのグリーン車

サシ581:中間のモーターなしの食堂車

(製造の歴史)

(1)581系:1967年~1968年3月製造

新幹線連絡の山陽・九州連絡特急用として当時の門司鉄道管理局の南福岡電車区(門ミフ)に配置されました。

新大阪~博多間の夜行寝台列車「月光」と新大阪~大分間の昼行特急「みどり」でデビュー。

また、急行型も455系(50hz用)と475系(60hz用)の交直流型急行電車が製造されていました。

(2)583系:1968年~1972年製造

東北本線全線電化開業と山陽新幹線の岡山開業に合わせて、当時の盛岡鉄道管理局の青森運転所(盛アオ)と

門司鉄道管理局の南福岡電車区に配置されました。その後東北方面の列車の寝台定員を増やすためクハネ583形が

1970年以降に製造され、青森と南福岡でクハネ581形との入れ替えがされています。

また、急行型も457系(直流1500Vと交流50hz/60hz2万V区間用) の交直流型急行電車が製造されていました。

の交直流型急行電車が製造されていました。

1972年以降は、製造が終了しており、新幹線の開業(東北・上越開業や山陽新幹線の博多開業など)や電化区間の延伸で

青森と南福岡(1975年以降は大阪鉄道管理局の向日町運転所(大ムコ))の車両基地で転配属がされていきます。

(車両の配置の歴史:国鉄時代)

(1)門司鉄道管理局の南福岡電車区(門ミフ):1967年10月~1975年3月まで

581系が50両、583系が217両配置されていました。先頭車両のクハネ581形は、1970年に製造されたクハネ583形を

優先的に東北方面の列車に充当する関係から青森のクハネ581形を引き取りました。

また、1975年3月の山陽新幹線の博多開業に合わせて254両(581系含む)が大阪鉄道管理局の向日町運転所(大ムコ)へ

13両(583系のみ)が盛岡鉄道管理局の青森運転所(盛アオ)へ転属、保有車両がなくなりました。

この期間で運転していた列車は下記です。

夜行寝台「月光」、「明星」、「彗星」、「きりしま」、「金星」

昼行特急「みどり」、「つばめ」、「はと」、「しおじ」、「有明」、「しらさぎ」

1編成12両(6M6T)で、昼行特急は食堂車も営業していました。

(2)大阪鉄道管理局の向日町運転所(大ムコ):1975年3月~1987年3月まで

門司鉄道管理局の南福岡電車区(門ミフ)から254両が転属、

1975年3月10日から1985年3月13日までは、食堂車を連結した12両編成と10両編成が混在して運用、

1985年3月14日から1986年10月31日までは、食堂車なしの12両編成で運用されていました。

この時に「きたぐに」用としてサロネ581が編成に組込まれました。

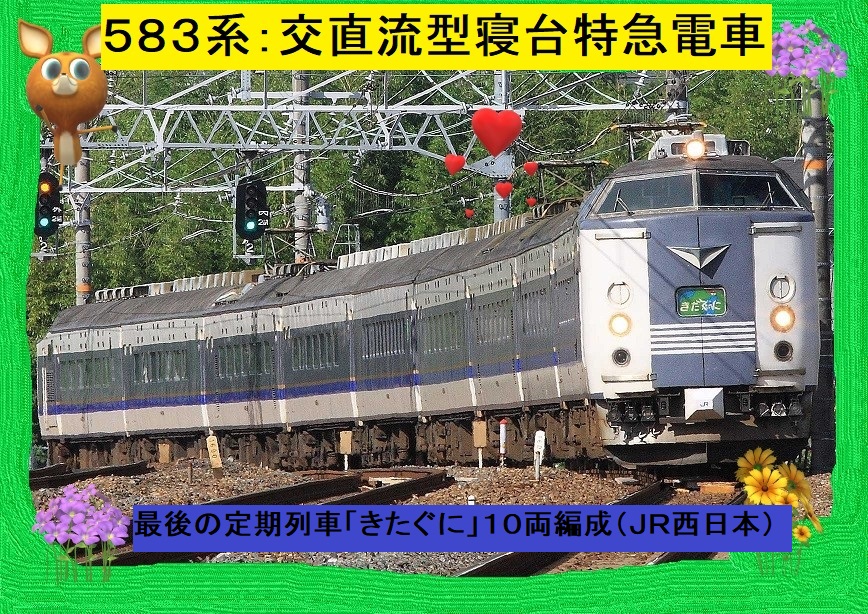

1986年11月1日からは、食堂車なしの10両編成の運用でした。1987年3月の分割民営化で60両がJR西日本へ引継がれます。

この期間で運転していた列車は下記です。

夜行寝台「なは」、「彗星」、「明星」(1982年11月13日まで)、「金星」(1982年11月13日まで)

昼行特急「有明」、「にちりん」、「雷鳥」(1985年3月13日まで)、「しらさぎ」(1978年10月1日まで)

夜行急行「きたぐに」(1985年3月14日から)

(3)盛岡鉄道管理局の青森運転所(盛アオ):1968年10月~1987年3月まで

583系が180両配置されていました。当初の先頭車両のクハネ581形は、1970年に製造されたクハネ583形を

優先的に東北方面の列車に充当する関係から南福岡へ転出しました。

1986年10月31日までは、1編成13両(8M5T)で、昼行特急は食堂車も営業していました。

1986年11月1日からは、1編成9両(6M3T)で、食堂車は外されました。(増結時は12両編成(8M4T))

1987年3月の分割民営化で141両がJR東日本へ引継がれます。

この期間で運転していた列車は下記です。

夜行寝台「ゆうづる」、「はくつる」

昼行特急「はつかり」、「みちのく」(1982年11月14日まで)、「ひばり」(1978年10月1日まで)

(4)近郊型電車への改造:1984年~1985年

581系48両が715系0番台に、583系60両が715系1000番台に45両が419系にそれぞれ改造されました。

715系0番台は九州地区に、715系1000番台は仙台地区に、419系は北陸地区にそれぞれ配置されました。

1987年3月の分割民営化以降もJR東日本、JR西日本、JR九州で引継がれました。

715系は1998年に、419系は2012年に運用が終了しています。近郊型の改造は無理があったようです。

1両当たりのドアを2カ所に増設、寝台機構の撤去、寝台上段・中段の窓撤去、つり革やロングシートの設置など

かなり強引な改造でかつ車両がかなり酷使されていましたので長期間の運用には耐えなかったようです。

(車両の配置の歴史:JR時代)

(1)JR西日本の吹田総合車両所京都支所:近キト(元:向日町運転所):1987年3月~2013年まで

1987年3月の分割民営化で60両がJR西日本へ引継がれました。

定期列車も「きたぐに」(大阪~新潟間)の運用のみとなりました。

臨時列車として「雷鳥」、「シュプール」、「シャレー軽井沢」、「あおもり」、「ナインドリーム甲子園」などが運転されました。

信州方面へ直通する「シュプール」に485系 のモハユニットを組込んだ編成も登場しました。

のモハユニットを組込んだ編成も登場しました。

2012年3月のダイヤ改正前に「きたぐに」も定期運用が終了しました。

2013年1月7日の運用(新潟~大阪)が最後の運転でした。京都鉄道博物館に保存されているクハネ581ー35以外は

2013年7月までに全て廃車となりました。

(2)JR東日本の青森運転所:1987年3月~2002年3月まで

1987年3月の分割民営化で141両がJR東日本へ引継がれました。

運用されていた列車は、夜行寝台「ゆうづる」、「はくつる」、昼行特急「はつかり」でしたが東北新幹線の延伸開業で運用は

縮小されていきます。「ゆうづる」、「はくつる」は、1993年12月で定期運用が消滅、「はつかり」も2000年3月にE721系に

置き換えが完了。急行「津軽」も1990年8月~1993年12月の短い定期運用でした。

2002年3月の東北新幹線八戸開業時点で、24両のみとなり、南秋田運転所に9両と仙台電車区に6両が転出しました。

現存した9両も2003年に廃車となり、35年続いた青森運転所の583系の車両基地の役目は終了しました。

(3)JR東日本の南秋田運転所と仙台電車区:2002年3月~2017年3月まで

南秋田運転所と仙台電車区へ15両が引継がれましたが、波動・イベント用の臨時列車としての運用がメインでした。

老朽化が進んでいた南秋田の編成は、2011年9月に廃車となり、仙台編成が南秋田に転属となりました。

2011年3月までは、甲子園球場で行われていた高校野球の東北方面からの団体臨時列車にも使用されていました。

南秋田の編成も2017年4月8日の秋田~弘前間の「さよなら583系」の運転を最後に運用を終了。

以降、廃車と国外譲渡され、クハネ583-17の1両のみ車籍が残っています。(2020年10月現在)

製造は川崎重工業、近畿車輛、日立製作所、日本車輛、東急車輌、汽車製造の6社におよびます。

(改造について)

日本各地の各運転所での転配属が国鉄時代やJR時代に頻繁に実施されましたが、改造やリニューアル工事も頻繁でした。

①近郊型化改造②グリーン車のフリースペース設置③座席のリニューアル工事④サニタリー設備の改善

⑤ブラインドを布カーテンに置換⑥荷物置き場の設置⑦塗装の変更⑧一部寝台の2段化⑨座席モケットの張替

(後継車両について)

①JR西日本

285系

日本で唯一の夜行寝台列車である「サンライズ出雲・サンライズ瀬戸」で運転されています。

(寝台の座席への転換作業についてのエピソード)

寝台設備から座席への転換(またはその逆)は車両基地で実施するのが基本原則です。

しかし、走行距離が1000kmを超える列車は、走行中に転換していたようです。

京都~西鹿児島間の「きりしま」や大阪~青森間の臨時寝台特急「日本海」、臨時急行「あおもり」などは

末端区間で転換を実施した実績があります。

臨時寝台特急「日本海」の場合、下りの酒田~秋田間で座席への転換をした場合、秋田到着まで完了しなかったという逸話があります。

やはり、走行中の転換は列車の揺れもありスムーズにいかなかったようです。

1970年10月頃に京都から茨木まで快速電車で移動したときに京都17時発の「きりしま」と高槻まで併走していました。

そのときに車内を観察できまして、座席のままでしかも食堂車が営業していたことを記憶しています。(12両編成:6M6Tの門ミフ)

抜きつ抜かれつつのデットヒートでMT54モーターの唸り(113系も583系も同じモーター搭載)で興奮状態でした。

たぶん、姫路~岡山間で寝台をセットするのかなあと思いチョッピリ羨ましい気分でした。

(3電気方式区間への直通運転)

直流と交流50hz/60hz区間への直通運転の実績は、1985年頃の大阪~青森間でありました。

湖西線の永原~近江塩津間(直流→交流60hz:当時はまだ直流化されていませんでした)

北陸本線の糸魚川~梶屋敷間(交流60hz→直流)、羽越本線の村上~間島間(直流→交流50hz)。

上記の切り替えセクションを直通したのが、臨時寝台特急「日本海」、臨時急行「あおもり」でした。

1972年10月から同区間を走行していた485系の「白鳥」以来でした。

余談ですが「白鳥」は2001年3月で大阪~青森間の運転が終了しております。

![]()

![]() 最終更新日:2021年5月26日

最終更新日:2021年5月26日![]()

![]()

![]()

![]() 旧国鉄:583系交直流型寝台特急電車の詳しい説明です。

旧国鉄:583系交直流型寝台特急電車の詳しい説明です。